PIAZZA DELL'ARENGO ASCOLI PICENO

Piazza Arringo, detta anche piazza dell'Arengo, è la piazza monumentale più antica e di maggiori dimensioni della città di Ascoli Piceno.

Di forma rettangolare, la caratterizzano alcuni dei più importanti edifici cittadini, il palazzo dell'Arengo o palatium Aringhi, iniziato alla fine del XII secolo, principale edificio pubblico, il duomo di Sant'Emidio, il battistero di San Giovanni, il complesso del palazzo vescovile, con all'interno il museo diocesano, palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico.

La denominazione della piazza trovò origine nel periodo medievale quando Ascoli divenne libero comune ed utilizzò questa sede per le riunioni popolari dei parlamenti definiti anche arringhi, arenghi o arringhe: assemblee cittadine che si adunavano per decidere e deliberare. Questa fu il centro propulsore degli accadimenti più importanti della vita sociale della città ed alcuni autori la identificano come il luogo in cui sorgeva uno degli antichi fori ascolani.

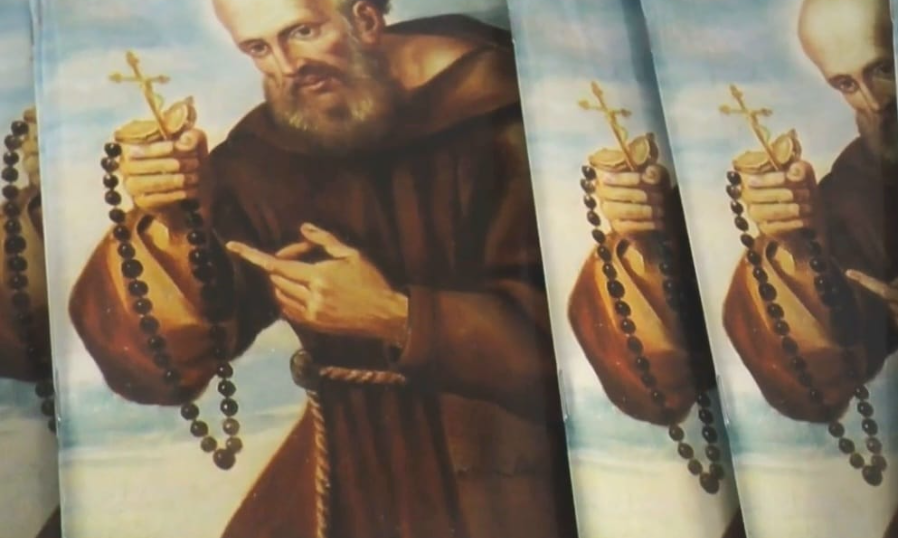

Giuseppe Marinelli riporta che nell'anno 1152, nel centro dello slargo, fu elevata una tribuna in pietra destinata ad ospitare gli oratori. Da questa il popolo ascolano ascoltò san Francesco d'Assisi, nel 1215, e san Giacomo della Marca, nel 1446 e successivamente nel 1471.

Nel maggio del 1355, dopo la cacciata di Galeotto I Malatesta e Vanni di Vendibene, vi furono redatti gli Statuti del Popolo che sostituirono gli Statuti del Comune.

In epoca medioevale al centro della piazza vi era una gigantesca pianta di olmo di cui si rinnovava la piantumazione ogni volta che l'albero moriva. Sotto la sua chioma si riunivano tutti coloro che amministravano la giustizia e discutevano della res publica. Dalla Cronaca Ascolana di Francesco Bartolini d'Arquata, del giorno 7 febbraio 1369, si apprende che l'olmo della piazza cedette sotto alla tempesta di vento che investì la città. Il Bartolini scrisse: «cecidit ulmus maxima et antiquissima, quae stabat in arengho». La pianta fu rimpiazzata da un nuovo albero messo a dimora che non vegetò e nel 1373 fu nuovamente ripiantato. Di quest'ultimo si trovano tracce nei documenti dell'epoca ed in quelli della fine del XV secolo. La pianta rimase in vita ancora per cento anni, ma quando si seccò non fu più sostituita.

Nel 1882 la piazza fu arricchita dal monumento a Vittorio Emanuele II, statua realizzata da Nicola Cantalamessa Papotti e collocata in asse con l'ingresso del palazzo comunale, e da due fontane. Dopo la seconda guerra mondiale l'effigie del re fu rimossa e collocata nel 1961 presso i giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele.

Nel 1887 con la demolizione della piccola chiesa di San Biagio che si trovava al suo interno nelle vicinanze del battistero, la piazza subì una modifica che comportò un visibile ampliamento nella parte nord-est.

Piazza Arringo ha da sempre ospitato parate militari, giostre e tornei legati alle festività religiose in onore del santo patrono. Tra i tornei si ricorda quello dell'anno 1462 reso famoso dalla vittoria della gentildonna ascolana Menichina Soderini che batté Ludovico Malvezzi di Bologna in una competizione a cavallo. Fino agli anni Trenta del XX secolo la piazza era anche sede dei fuochi d'artificio della festa patronale.

Il sagrato della cattedrale ospita la cerimonia dell'Offerta dei Ceri, la sera precedente la Giostra della Quintana in onore di Sant'Emidio.

La piazza, dalla forma rettangolare irregolare, con i due lati lunghi divergenti (elemento più evidente sul lato settentrionale, opposto al Palazzo Comunale), presenta delle dimensioni imponenti: 140 metri di lunghezza, 56 la larghezza massima, circa 27 quella minima, per una superficie di circa 3900 m².

La piazza ha otto accessi, il più ampio dei quali è quello sul lato occidentale, nel luogo dove anticamente esisteva il palazzo Miliani, caratterizzato da un monumentale portale realizzato da Giuseppe Giosafatti, smontato nel 1803, quando l'edificio apparteneva alla famiglia Odoardi, e trasferito all'ingresso del giardino di un altro grande edificio di loro proprietà, che si apre in Corso Vittorio Emanuele. La forma della piazza ricalca presumibilmente quella del Foro, che era inquadrato da edifici civili e religiosi, le cui fondazioni possono essere visibili ad esempio nel piano terra del Palazzo dell'Arengo.

I due lati corti sono occupati da un edificio dalle forme cinquecentesche (sul lato occidentale), che rappresenta quanto rimane del palazzo Miliani, mentre il lato opposto è chiuso dal battistero e dalla cattedrale.

Il lato settentrionale ospita, nella sua prima metà, edifici le cui facciate presentano rimaneggiamenti otto novecenteschi, ma di sicura fondazione medievale. Prima della facciata settecentesca del rinascimentale Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico, è un edificio che presenta forme cinquecentesche, rimaneggiato nell'Ottocento. La parte terminale della piazza, adiacente al Battistero e anticamente occupata dalla chiesa di San Biagio, ospita un palazzo quattrocentesco, delimitato da una cornice a punta di diamante.

Il lato meridionale presenta la facciata del palazzo dell'Arengo, lunga 65 metri, realizzata dai Giosafatti in epoca barocca e caratterizzata dal portico centrale a cinque arcate, entro cui si apre il portale realizzato nel 1658 da Silvio Giosafatti, due ordine di finestre inquadrate da erme (o termini), e vari stemmi del XVII secolo. Segue il Palazzo Roverella, prima delle parti che compongono il complesso dei Palazzi Vescovili. L'edificio fu eretto a partire dal 1532 su commissione del vescovo Filos Roverella, come attestato dall'epigrafe posta in facciata, caratterizzata dall'ordine inferiore in bugnato su cui si aprono due feritoie e tre ordini di finestre, separati da cornici marcapiano. Sullo spigolo corrispondente al secondo ordine di finestre è lo stemma del vescovo con un mascherone dalle fauci spalancate. L'interno ospita nel piano nobile il Salone di Mosè, che contiene un ciclo di affreschi raffiguranti scene tratte dall'Esodo, realizzati nel 1547 da Marcello Fogolino, mentre all'ultimo piano è la Cappella vescovile privata.

Successivamente, arretrato, si estende il cosiddetto Palazzo Marana, ala dell'edificio vescovile rimaneggiato verso la metà del XVIII secolo, dal vescovo omonimo, di cui compare lo stemma al centro della facciata, caratterizzata da due ordini di finestre riquadrate. Su questo edificio si innesta il Palazzo Caffarelli, in continuità con la facciata della Cattedrale, nucleo più antico del complesso, risalente all'ultimo quarto del Quattrocento. Sulla sua facciata sono collocate due epigrafi: una, datata 1475, dedicata al vescovo Prospero Caffarelli, sormontata dal suo stemma; l'altra è una targa marmorea romana dedicata alla Fortuna Redux, rinvenuta dallo stesso Caffarelli nell'area del palazzo, che attesta la presenza in età antica di un tempio (o un altare) dedicato a tale divinità.

La superficie della piazza ospita le due fontane realizzate nel 1882 contestualmente alla statua di Vittorio Emanuele. Realizzate su disegno di Giovanni Jecini sono costituite da vasche ellittiche di travertino con una colonna centrale sormontata da un catino. Le sculture in bronzo, di Giorgio Paci, raffigurano dei cavalli con la coda da tritone. Dello stesso autore sono i bassorilievi bronzei raffiguranti dei putti, collocati lungo il fusto della colonna.